Sticker, Symbole, Codes: Warum Zeichen im öffentlichen Raum selten neutral sind

Im Urlaub auf Spurensuche

Im Urlaub stolpere ich manchmal über die besten Lehrbeispiele – ganz ohne Seminarraum oder vorbereitete Folien. Neulich war es ein schlichter Aufkleber an einer Laterne: handgemacht, mit durchsichtigem Klebeband fixiert. Darauf stand: „Eine Frau ohne Mann ist wie ein Fisch ohne Fahrrad.“

Auf den ersten Blick ein Satz zum Schmunzeln – verspielt, ironisch, fast beiläufig. Und doch steckt in diesem kleinen Stück Papier mehr als nur Witz. Denn solche Zeichen im öffentlichen Raum sind nie nur Deko. Sie sind Botschaften, die gelesen werden wollen: kurze Verdichtungen von Haltung, Zugehörigkeit, Protest oder Humor.

Und es bleibt selten bei einem einzelnen Fund. Wer einmal beginnt, darauf zu achten, sieht plötzlich überall etwas: Sticker an Laternen und Stromkästen, Graffiti unter Brücken, Zahlencodes an Häuserwänden („1312“ als Kürzel für ACAB), kleine Symbole, die von Fußballfans, politischen Gruppen oder Subkulturen gesetzt werden. Manches verschwindet schnell wieder, anderes bleibt über Monate sichtbar und prägt so unauffällig den Raum, in dem wir uns bewegen.

Ich merke, dass mein Blick dafür inzwischen geschärft ist – nicht nur durch meine Arbeit, sondern auch, weil dieses „Lesen der Stadt“ zu einer Art zweiter Natur geworden ist. Kaum ein Spaziergang, bei dem ich nicht unwillkürlich die Augen über Laternen, Wände oder Verkehrsschilder schweifen lasse.

Vielleicht geht es anderen genauso? Wer mit offenen Augen unterwegs ist, entdeckt diese kleinen Botschaften ständig. Die spannende Frage ist: Warum prägen sie unser Sehen so stark – und warum fallen sie manchen Menschen gar nicht auf, während andere kaum mehr daran vorbeikommen?

Vom Stadtteil zur Symbolwelt

Dass ich auf solche Botschaften achte, ist kein Zufall. Als ich in Böblingen in der Mobilen Jugendarbeit begonnen habe, war es Rainer Pravda – mein damaliger Anleiter –, der mir dieses Gespür beigebracht hat. Er hat mich darauf trainiert, den öffentlichen Raum mit wachen Augen zu lesen: Wo halten sich Jugendliche auf? Welche Spuren hinterlassen sie? Was beschäftigt sie? Welche Schwingungen liegen über einem Stadtteil?

Damals ging es nicht um politische Ideologien. Es ging um ethnografisches Hinschauen – darum, im Alltag Hinweise zu erkennen, die zeigen, wie Jugendliche ihre Umgebung prägen. Dieses „Lesen der Stadt“ war für mich anfangs ein Lernprozess – und wurde mit der Zeit zu einer zweiten Natur.

Heute nutze ich genau dieses Prinzip in einem anderen Feld. Aus der Perspektive politischer Bildung geht es nicht mehr nur darum, Spuren von Jugendlichen wahrzunehmen, sondern auch die Fragmente von Ideologien, die im Nahfeld auftauchen. Viele extremistische Erzählungen wirken nicht abstrakt und fern, sondern begegnen uns alltäglich: als Sticker, als Zahlencode, als Graffiti.

Genau hier knüpft auch das Modul an, das wir vor drei Jahren an der Hochschule entwickelt haben und das inzwischen in die Qualifizierungsbausteine von #TeamDemokratie eingeflossen ist. Nach einer Einführung in Symbole, Zeichen und Stile – von klassischen Flaggen bis zu popkulturellen Adaptionen – gehen die Studierenden in die Stadt. Ausgerüstet mit Kameras dokumentieren sie, was sie sehen.

Das klingt simpel, ist aber wirkungsvoll: Wer einmal bewusst auf diese Zeichen achtet, dem fällt auf, wie viel davon im Alltag präsent ist. Neulich erzählte mir ein Kollege aus der Mobilen Jugendarbeit, dass er dieses Konzept ebenfalls ausprobiert hat – und dass Jugendliche dabei oft zum ersten Mal realisieren, wie stark ihre Umgebung von solchen Botschaften geprägt ist.

Wenn Ästhetik Politik wird

Aber was bedeutet eigentlich die Ästhetik politischer Symbole? Warum bleiben bestimmte Zeichen im Gedächtnis, werden adaptiert, neu gedeutet – und manchmal sogar vom Gesetzgeber verboten?

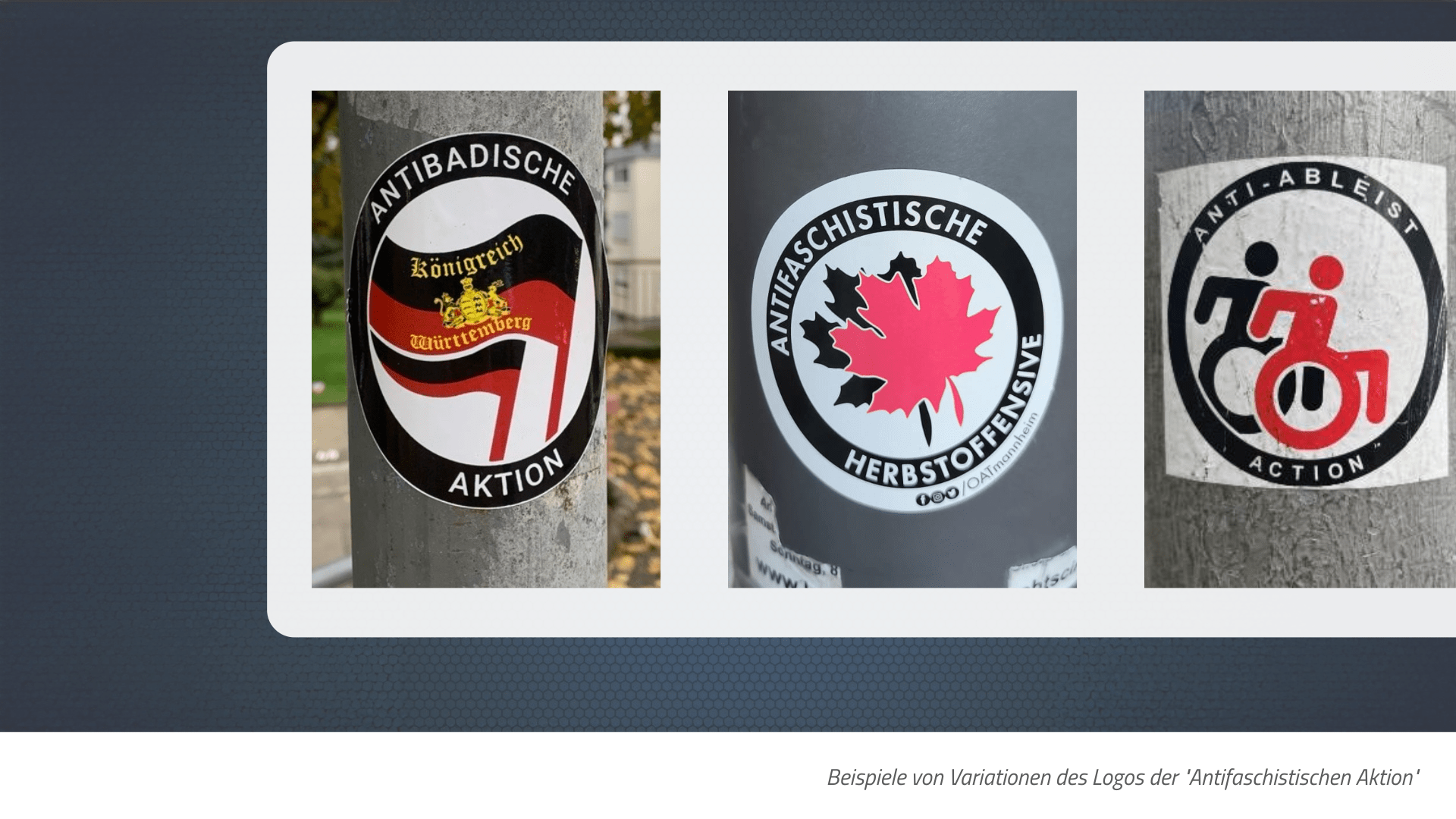

Ein Beispiel ist das historische Zeichen der Antifaschistischen Aktion. Ursprünglich aus den 1930er Jahren, zeigt es eine rote und eine schwarze Fahne, eingerahmt in einen Kreis, klar und kontrastreich gestaltet. Diese grafische Einfachheit macht es anschlussfähig: Ein visuelles Grundmuster, das sich nahezu beliebig variieren lässt.

Beispiele von Variationen des Logos der „Antifaschistischen Aktion“

Dasselbe Schema taucht heute in unzähligen Abwandlungen auf. Die Ästhetik bleibt, der Inhalt verändert sich:

- In einer ironischen Regionalisierung als „Antibadische Aktion“, versehen mit dem Wappen des „Königreichs Württemberg“.

- In einer thematischen Adaption wie der „Antifaschistischen Herbstoffensive“, die das ursprüngliche Design mit einem roten Ahornblatt kombiniert.

- Oder in einer Übertragung in andere gesellschaftliche Felder, etwa als „Anti-Ableist Action“, wo das Symbol für Inklusion und die Rechte von Menschen mit Behinderungen umgedeutet wird.

Diese Beispiele zeigen: Ein einmal etabliertes visuelles Muster wirkt wie ein Container, der immer wieder neu gefüllt werden kann – mal ernsthaft, mal ironisch, mal aktivistisch, mal polemisch. Genau darin liegt die Stärke von Symbolen: Sie lassen sich auf einen Blick erfassen, emotional aufladen und mit neuen Bedeutungen anreichern.

Doch diese Anschlussfähigkeit hat auch eine Schattenseite. Manche Symbole sind so eindeutig mit menschenfeindlichen Ideologien verbunden, dass sie nicht mehr „umgedeutet“ werden können, ohne ihre ursprüngliche Botschaft mitzuschleppen. Genau hier setzt das Strafrecht an.

Während § 86 StGB schon lange das Verbreiten von Propagandamitteln verfassungswidriger Organisationen unter Strafe stellte, erkannte der Gesetzgeber in den 1960er Jahren, dass das nicht genügte. Mit § 86a StGB wurde ein eigener Straftatbestand geschaffen, der gezielt auf die Verwendung von Kennzeichen abzielt – also auf Fahnen, Abzeichen, Parolen, Gesten.

Der Gedanke dahinter: Ideologien verbreiten sich nicht nur durch Texte oder Reden, sondern genauso über ihre Zeichen und Bilder. Sie sind niedrigschwellig, wirken emotional und prägen den öffentlichen Raum. Und genau deshalb musste der Staat einschreiten.

Das menschliche Bedürfnis, Zeichen zu hinterlassen

Aber woher kommt eigentlich dieses Bedürfnis, sich überhaupt in Symbolen mitzuteilen? Warum wählen Menschen immer wieder Bilder, Zeichen, Farben – statt lange Texte oder Erklärungen?

Im Urlaub ist mir diese Frage noch einmal besonders nahegegangen. Bei der Besichtigung des Tour de Crest, eines alten Gefängnisturms in Frankreich, stieß ich auf Wandzeichnungen von Gefangenen aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Kleine Skizzen, eingeritzte Namen, manchmal auch Szenen des Alltags – Spuren von Menschen, die unter harten Bedingungen das Bedürfnis hatten, sich zu verewigen. Was ihnen blieb, war der Raum um sie herum, und sie füllten ihn mit Zeichen.

Dieses Beispiel macht deutlich: Zeichen hinterlassen ist ein Grundbedürfnis. Menschen wollen sichtbar machen, dass sie existieren, dass sie etwas zu sagen haben – auch wenn die Umstände es ihnen nicht erlauben, laut oder frei zu sprechen. Von der Gefängniswand bis zur Brücke im Stadtviertel zieht sich diese Praxis durch Jahrhunderte.

Doch Symbole sind nicht statisch. Manche verändern im Laufe der Zeit ihre Bedeutung erheblich. Ein Beispiel ist der Regenbogen:

- In der Bibel steht er für den Bund Gottes mit den Menschen – ein Zeichen des Friedens nach der Sintflut.

- Im 16. Jahrhundert tauchte er als Banner in den Bauernkriegen auf, als Symbol des Widerstands.

- Seit den 1970er Jahren ist er das Erkennungszeichen der LGBTQI+-Bewegung, heute weltweit gelesen als Symbol für Vielfalt und geschlechtliche Freiheit.

- Und genau deshalb ist er mittlerweile auch zum Hassobjekt rechtsextremer Gruppen geworden – ein Zeichen, das sie in ihrer Vorstellung von Gesellschaftsordnung herausfordert.

Andere Symbole dagegen bleiben in ihrer Bedeutung nahezu unverändert. Das Hakenkreuz ist dafür das deutlichste Beispiel: Es mag historische Vorläufer in anderen Kulturen haben, doch in Deutschland und Europa ist es seit dem Nationalsozialismus untrennbar mit Gewalt und Vernichtungsfantasien verbunden. Genau deswegen ist seine Verwendung verboten – weil es keine „unschuldige“ Variante mehr geben kann.

Diese Spannung zwischen Wandelbarkeit und Eindeutigkeit macht Symbole so wirkmächtig – und zugleich so schwierig. Denn während manche Zeichen in ihrer Bedeutung klar sind, bewegen wir uns bei anderen in Grauzonen. Das hat Folgen: Viele Symbole und Codes, die in extremistischen Szenen genutzt werden, sind der breiten Gesellschaft gar nicht bekannt. Hier entsteht eine gefährliche Lücke: Während Eingeweihte sofort verstehen, was gemeint ist, bleibt es für Außenstehende unsichtbar.

Ein aktuelles Beispiel ist der Begriff „Dagestan“. In digitalen Räumen – besonders in Chats, auf Plattformen oder in Memes – wird er inzwischen als Code für die Abwertung queerer Menschen verwendet. Hintergrund ist ein Vorfall in der russischen Teilrepublik Dagestan, wo es 2023 zu pogromartigen Ausschreitungen gegen vermeintlich queere Personen kam. In rechtsextremen und verschwörungsideologischen Milieus wird „Dagestan“ seither als Chiffre genutzt: Wer es sagt oder schreibt, muss nicht offen von Hass gegen queere Menschen sprechen – der Code reicht, um die Botschaft zu transportieren. Für Außenstehende bleibt es fast unsichtbar, für Eingeweihte ist es sofort verständlich.

Solche Codes zeigen: Ideologien sind lernfähig. Sie passen sich an, entwickeln Ersatzbegriffe, umgehen Verbote. Und sie nutzen die Dynamiken digitaler Kommunikation, in denen sich Symbole und Memes rasend schnell verbreiten.

Wenn ich an meine Zeit in der Mobilen Jugendarbeit zurückdenke, ging es damals darum, die Schwingungen in einem Stadtteil wahrzunehmen: Wo sind Jugendliche? Was beschäftigt sie? Welche Zeichen hinterlassen sie im Raum? Heute übertrage ich genau diese Haltung auf die politische Bildung – nur dass die Räume sich vervielfacht haben. Neben Straßen, Brücken und Laternen sind es längst auch digitale Plattformen, in denen sich Ideologiefragmente finden. Wer präventiv arbeiten will, muss deshalb beides lesen lernen: die Spuren im Stadtraum und die Codes im Netz.

Was wir lernen müssen

Was bleibt also von der Reise – und von diesem Blick auf Sticker, Symbole und Codes? Welches Fazit wollen wir ziehen?

Drei Punkte stechen für mich hervor:

- Symbole gestalten Räume.

Menschen markieren mit ihnen ihr Umfeld: den Lieblingsfußballverein oder den verhassten Rivalen, die bevorzugte Musikszene – oder eben die eigenen Vorstellungen davon, wie unsere Gesellschaft aussehen soll. In diesem Sinne sind wir alle, um Aristoteles zu zitieren, zoon politikon: Wesen, die ihre Botschaften sichtbar machen und damit ihre Umwelt prägen. - Das Bedürfnis, Spuren zu hinterlassen, ist uralt.

Von Höhlenmalereien über Gefängniswände bis hin zu Stickern im Stadtbild zieht sich die Linie. Es ist zutiefst menschlich, Zeichen im Raum zu setzen – und es ist nicht auf unsere Gegenwart beschränkt. Neu ist lediglich die Geschwindigkeit, mit der sich Symbole und Codes heute vervielfältigen. - Symbole normalisieren auch Ideologien.

Neben harmlosen oder humorvollen Botschaften tragen sie immer auch das Potenzial, menschenfeindliche Haltungen zu verbreiten. Genau das hat der Gesetzgeber nach dem Zweiten Weltkrieg erkannt, als er Symbole wie das Hakenkreuz unter Strafe stellte. In den digitalen Räumen allerdings sind wir bis heute oft einen Schritt zu spät: Neue Codes wie „Dagestan“ entstehen, verbreiten sich und entfalten Wirkung, bevor ein breiteres Bewusstsein sie überhaupt erfassen kann.

Daraus ergeben sich für mich drei Aufgaben:

- Ethnografisches Gespür ins Digitale übersetzen.

Die mobile Jugendarbeit hat wie kein anderes Feld gelernt, Schwingungen im Stadtteil wahrzunehmen: Wer ist wo unterwegs, was bewegt Jugendliche, welche Zeichen hinterlassen sie? Dieses Prinzip müssten wir endlich auch konsequent in digitale Räume übertragen – nicht um sofort zu intervenieren, sondern um zu verstehen, was dort geschieht. - Neue Codes kontinuierlich beobachten.

Symbole und Schlagworte verändern sich, schleichen sich ein, werden an globale Ereignisse angehängt. Es reicht nicht, bekannte Symbole im Blick zu haben. Wir müssen ständig neu prüfen, welche Codes aktuell sind – und wie sie wirken. - Pädagogisch klug reagieren.

Nicht jedes Symbol braucht dieselbe Antwort. Aber jedes braucht ein reflektiertes Konzept: Wann ist Aufklärung sinnvoll, wann Konfrontation, wann schlichtes Sichtbarmachen? Prävention lebt davon, dass wir nicht starr reagieren, sondern flexibel, informiert und mit Haltung.

Und schließlich möchte ich euch eine Frage mitgeben: Welche Räume habe ich vergessen? Wo begegnen euch Symbole und Botschaften – analog oder digital? Und wer von euch sammelt sie vielleicht selbst?

Schreibe einen Kommentar