Was ist Ideologie? Definition, Analyse und warum präzise Begriffe uns helfen, die Demokratie zu schützen.

Wenn Coyote Will Politik macht

Wie ein Lucky-Luke-Schurke uns dabei helfen kann, aktuelle Debatten besser zu verstehen

– und wie das mit Radikalisierungsprävention zusammenhängt

In einem der weniger bekannten Lucky-Luke-Hefte – „Auf nach Oklahoma“ – stolpert der Bösewicht Coyote Will über ein neues Lieblingswort: „infam“. Nicht, weil er es verstanden hätte. Sondern gerade, weil es niemand so genau versteht.

„Jeder kann sich dabei vorstellen, was er will!“, grinst er – und verwendet es fortan bei jeder Gelegenheit. Bald prangen Sprüche überall:

„Stoppt die Infamosung!“

„Weg mit den Infamen!“

„Immer dieselben, die uns infamieren!“

Der Comic ist natürlich überzeichnet – aber manchmal trifft Überzeichnung tiefer als jede Analyse. Denn heute passiert mit einem anderen Wort etwas Ähnliches: „Ideologie“.

Kaum ein Begriff fällt in politischen Debatten so oft – und wird so selten erklärt.

Wenn etwas nicht ins eigene Weltbild passt, nicht in die Komfortzone oder die Agenda, dann ist es „ideologisch“.

Gendern? Ideologie.

Klimaschutz? Ideologie.

Gleichstellung? Ideologie.

Irgendwann genügt schon ein Adjektiv: „woke“. „grün“. „links“.

So wird aus einer Haltung eine Zumutung. Aus einem Argument eine Agenda.

Und aus einem Anliegen ein Feindbild.

Worum es hier geht – und worum nicht

Dieser Text versucht, den Begriff Ideologie nicht philosophisch-ideengeschichtlich von seinen Ursprüngen an aufzurollen.

Es geht nicht darum, alle wissenschaftlichen Definitionen zu vergleichen, sondern darum, aus der Perspektive der Radikalisierungsprävention ein Werkzeug zu schärfen:

- um zu verstehen, wie Ideologien funktionieren,

- um sie voneinander zu unterscheiden – normativ und strukturell,

- und um zu prüfen, wie sich dieses Analyseinstrument auch auf die Demokratie selbst anwenden lässt.

Warum?

Weil Demokratie, verstanden durch die Linse einer Ideologie-Definition, nicht nur klarer greifbar wird, sondern uns auch hilft, problematische, demokratiefeindliche Ideologien präziser zu erkennen.

In der Präventionsarbeit ist das zentral: Viele ideologische Mobilisierungen setzen bei realen oder empfundenen Ungerechtigkeiten an. Demokratie hingegen zielt darauf, strukturelle Ungleichwertigkeiten zu überwinden – für alle, nicht nur für eine bestimmte Gruppe.

Dieses Spannungsfeld macht sie zu einer besonderen Form von Ideologie – und zu einem Prüfstein, an dem sich andere messen lassen müssen.

Wenn wir uns über Begriffe wie Ideologie nicht mehr verständigen können, verlieren wir mehr als den roten Faden.

Wir verlieren den gemeinsamen Rahmen, in dem wir überhaupt noch streiten können.

Dieser Text ist der erste von zwei Artikeln: Er legt die Grundlage, beschreibt die Ausgangslage und die Problemfelder.

Der zweite Teil, der kommende Woche erscheint, wird das Thema mit radikalisierungstheoretischen Ansätzen weiter vertiefen.

Begriffe in der Zerreißprobe

Wenn präzise Definitionen auf öffentliche Deutungen treffen – und beide verlieren

„Was ist für Sie rechtsextrem?“

Diese Frage fiel in den vergangenen Jahren immer wieder – in Talkshows, Interviews, sogar im Bundestag. Oft an die AfD. Und fast immer läuft es ähnlich: kurzes Zögern, dann ein Ausweichmanöver. Man wolle sich nicht auf „Schubladen“ einlassen.

Die Begriffe seien „dehnbar“. Außerdem gebe es ja auch Linksextremismus.

Auf den ersten Blick wirkt das wie Taktik.

Auf den zweiten zeigt es ein grundsätzliches Problem, wenn mit Begriffen gleichzeitig im öffentlichen Diskurs verhandelt wird und dabei in der Bedeutung abweicht von fachlichen Definitionen. Wir benutzen dann dieselben Wörter – aber nicht dieselben Bedeutungen.

Beispiele dafür gibt es reichlich:

„Extremismus“.

„Radikalisierung“.

„Gender“.

„Wokeness“.

In der Fachdebatte sind diese Begriffe oft klar definiert.

Im öffentlichen Diskurs dagegen werden sie so häufig, diffus und widersprüchlich verwendet, dass von dieser Präzision wenig übrig bleibt.

Das Ergebnis:

- Begriffe verlieren ihre Trennschärfe.

- Oder ihre Glaubwürdigkeit.

- Manchmal beides.

Und mit ihnen verliert auch der Streit seine Qualität.

Denn wer unter denselben Wörtern Verschiedenes versteht, kann nicht wirklich diskutieren – höchstens aneinander vorbeireden. In der politischen Bildung sprechen wir dann von einem „kommunikativen Verlust an Verhandelbarkeit“.

Einfacher gesagt: Wir reden – aber meinen nicht dasselbe.

Mehr als ein sprachliches Problem

Dieser Verlust ist nicht nur semantisch – er ist politisch.

Denn wenn die Bedeutung eines Begriffs zur offenen Definitionsfrage wird, entscheidet nicht mehr die Analyse über seine Verwendung – sondern Lautstärke, Reichweite oder geschicktes Framing.

Gerade beim Wort Ideologie ist das heute gut zu beobachten.

Was einmal ein analytischer Begriff für weltanschauliche Systeme war, ist für viele inzwischen nur noch ein Kampfbegriff – ein Etikett, das Standpunkte entwertet, ohne sich mit ihnen auseinandersetzen zu müssen.

Im nächsten Kapitel klären wir deshalb:

Wie kann Ideologie jenseits von Schlagwort und Schimpfwort verstanden werden – und was bringt es uns, sie auch auf die Demokratie selbst anzuwenden?

Was ist Ideologie?

Historische und theoretische Linien

Das Wort „Ideologie“ hat eine lange, bewegte Geschichte. Ursprünglich stammt es aus dem Griechischen: ἰδέα (Idee, Gestalt, Vorstellung) und λόγος (Lehre, Wissenschaft). Der französische Philosoph Antoine Louis Claude Destutt de Tracy prägte den Begriff Ende des 18. Jahrhunderts als „Wissenschaft von den Ideen“. Gemeint war damals eine rationale Untersuchung der Grundlagen menschlichen Denkens – ohne die heute mitschwingende politische Schärfe.

Schon kurz darauf änderte sich der Gebrauch: Napoleon Bonaparte nutzte „Idéologues“ abwertend, um seine liberalen Gegner als wirklichkeitsferne Theoretiker zu diskreditieren. Damit hatte der Begriff seine erste öffentliche Bedeutungsverschiebung – von analytisch zu polemisch.

Im 19. Jahrhundert wurde Ideologie in der marxistischen Tradition zu einem Schlüsselbegriff. Für Karl Marx und Friedrich Engels war Ideologie ein „falsches Bewusstsein“ – ein System von Vorstellungen, das die wahren gesellschaftlichen Machtverhältnisse verschleiert und bestehende Ungleichheiten stabilisiert.

Im 20. Jahrhundert erweiterten Denker wie Antonio Gramsci (Hegemonie), Louis Althusser (Ideologie als „unsichtbares Gewebe“ gesellschaftlicher Praxis) und später Slavoj Žižek (Ideologie als Struktur unseres Alltagsdenkens) das Verständnis. Ideologie wurde nicht nur als bewusste Manipulation verstanden, sondern als tief verankertes, oft unbewusstes Ordnungssystem, das Wahrnehmung, Sprache und Handeln prägt.

Heute existieren zwei dominante Verständnisse:

- Neutral-analytisch – Ideologie als kohärentes System von Ideen und Werten, das die Wirklichkeit deutet, bewertet und Handlungsanleitungen gibt.

- Normativ-abwertend – Ideologie als starre, gefährliche Denkweise, die Diskussion verhindert und „die anderen“ umerziehen will.

Gerade im politischen Alltag dominiert inzwischen die zweite Lesart. „Ideologie“ ist für viele kein Analysewerkzeug mehr, sondern ein Kampfbegriff – ein Etikett, mit dem man Anliegen delegitimiert, ohne sich mit ihren Inhalten auseinanderzusetzen.

Um zu verstehen, wie der Begriff in der Radikalisierungsprävention helfen kann, müssen wir ihn aus dieser Engführung lösen. Denn nur wenn wir Ideologie zunächst wertneutral und analytisch sauber beschreiben, können wir danach systematisch unterscheiden, welche Formen demokratiekompatibel sind – und welche nicht.

Das ist nicht nur eine begriffliche Fleißarbeit, sondern hat direkte praktische Relevanz: In vielen Radikalisierungsmodellen ist Ideologie der Ausgangspunkt, von dem aus sich Gewalt schrittweise legitimiert. Ideologien bieten Deutungsmuster, die Erfahrungen – oft reale Ungerechtigkeiten oder gefühlte Benachteiligungen – in ein geschlossenes Weltbild übersetzen. Sie strukturieren Wahrnehmung, setzen „Wir gegen die“ als Grundkategorie und liefern Begründungen für pauschale Ablehnungskonstruktionen.

Gerade weil Ideologie in diesem Sinn sowohl erfahrungsstrukturierende Repräsentation als auch normative Handlungsanleitung ist, braucht es eine präzise Abgrenzung: analytisch klar genug, um zwischen verschiedenen Ideologietypen zu unterscheiden – und praktisch brauchbar genug, um in Prävention und Intervention die richtigen Schlüsse zu ziehen.

Ideologien systematisch erfassen

Von der funktionalen Einordnung zur Kriterien-Matrix

Wenn wir Ideologien nicht nur als Schlagwort verwenden wollen, sondern als analytisches Werkzeug, brauchen wir Kriterien, um sie zu unterscheiden.

Es geht dabei nicht um ein sofortiges „gut“ oder „schlecht“, sondern zunächst um eine funktionale Einordnung:

Ist der Kern einer Ideologie mit den Grundprinzipien der Gleichwertigkeit vereinbar – oder steht er im Widerspruch dazu?

Diese Trennung ist entscheidend, weil es Ideologien gibt, die Gleichwertigkeit nicht explizit als Ziel benennen, ihr aber nicht widersprechen. Umweltschutz etwa zielt primär auf den Schutz von Natur, Arten und Lebensgrundlagen. Er adressiert Gleichwertigkeit nicht direkt – ist mit ihr aber vereinbar.

Andere Ideologien, wie Rassismus, Antisemitismus oder Sexismus, beruhen dagegen im Kern auf Ungleichwertigkeit und sind damit unvereinbar mit demokratischen Grundprinzipien.

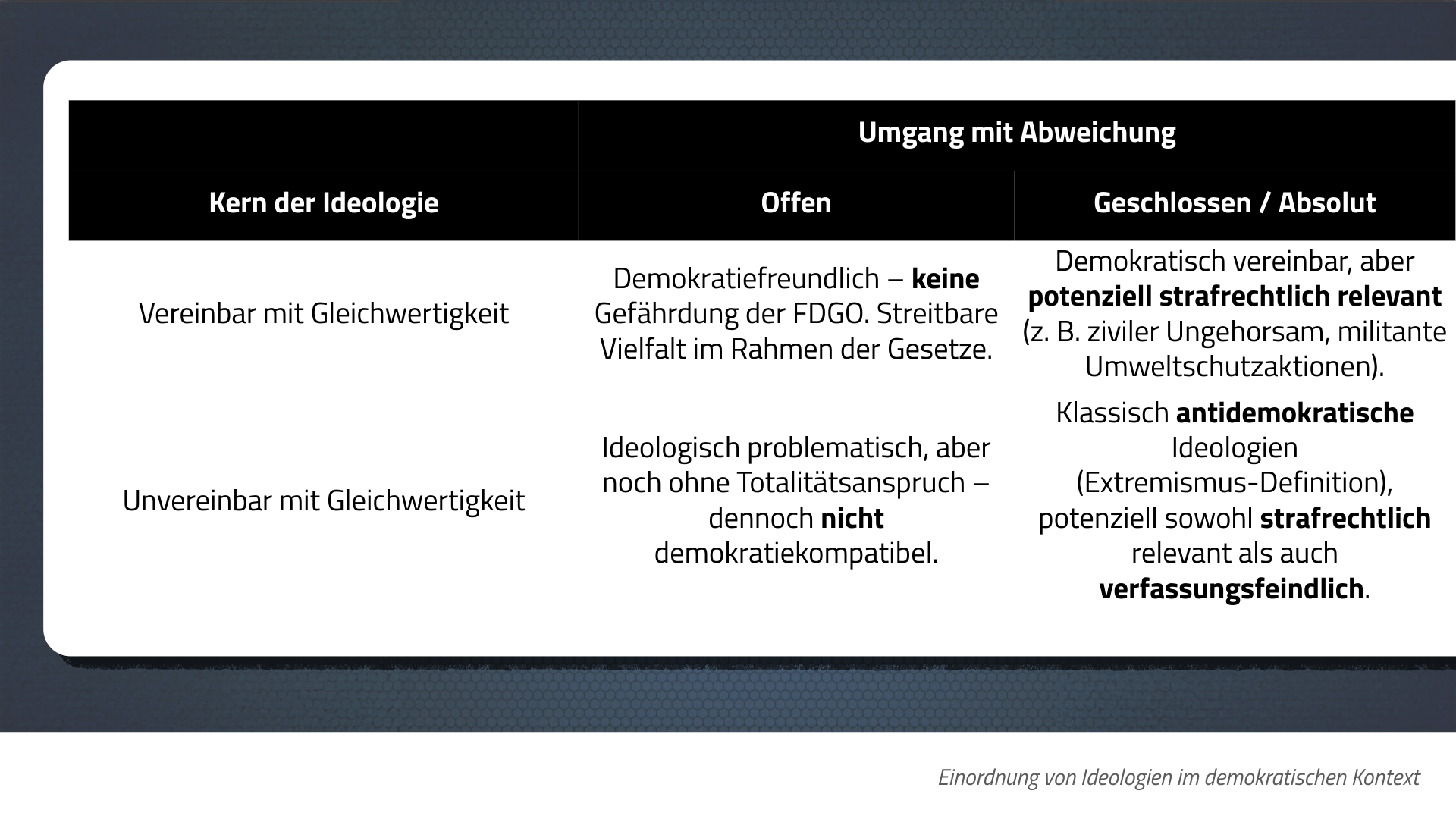

Zwei Prüfkriterien

- Vereinbarkeit des ideologischen Kerns mit Gleichwertigkeit

- Vereinbar: Die Grundidee respektiert gleiche Rechte und gleiche Würde aller Menschen – unabhängig davon, ob dies explizit Ziel oder Nebenprodukt ist.

Beispiel: Umweltschutz, gewaltfreier Pazifismus. - Unvereinbar: Die Grundidee ordnet Menschen in Hierarchien, schließt Gruppen aus oder wertet sie ab.

Beispiel: Rassismus, Antisemitismus, religiöser Fundamentalismus mit Ausschlussdogma.

- Umgang mit Abweichung

- Offen: Abweichende Meinungen und Lebensweisen sind erlaubt, werden ausgehandelt und können die Ideologie selbst verändern.

- Geschlossen: Abweichung wird bekämpft oder delegitimiert – von subtiler Stigmatisierung bis hin zu Verfolgung.

Warum diese Unterscheidung wichtig ist

Gerade in der Radikalisierungsprävention hilft diese zweistufige Prüfung:

- Sie zeigt, dass es Ideologien gibt, die im Kern demokratieverträglich sind, aber in geschlossener Form problematische Handlungen bis hin zu Gewalt legitimieren können.

- Sie macht sichtbar, dass nicht jede geschlossene Ideologie automatisch antidemokratisch ist – aber dennoch gesellschaftliche oder strafrechtliche Konflikte auslösen kann.

- Sie trennt klar zwischen Ideologien, die aus ihrem Kern heraus demokratische Prinzipien ablehnen, und solchen, die im Kern vereinbar sind, aber durch ihre Umsetzung in Konflikt mit Gesetzen geraten.

Einordnung von Ideologien im demokratischen Kontext

Einordnung von Ideologien im demokratischen Kontext

So bleibt der Begriff „Ideologie“ analytisch scharf und in der Praxis anschlussfähig – statt als pauschales Schimpfwort zu verpuffen.

Gleichwertigkeit als Idee – oder: Die gerechteste Ideologie?

Warum wir nicht über Gleichwertigkeit streiten, sondern aus ihr heraus

Rein deskriptiv lässt sich Demokratie als Ideologie betrachten – oder, präziser: als Idee, die systematisch Wirklichkeit deutet und Handeln orientiert. Wagen wir also den Blick durch diese Brille:

Sechs Merkmale – angewendet auf Demokratie

- Weltdeutung

Demokratie interpretiert die Welt aus der Perspektive der Gleichwertigkeit:

Menschen sind gleich an Rechten – und sollen entsprechend behandelt werden.

Diese Grundidee ist der Kompass, an dem sich alles andere ausrichtet. - Normative Orientierung

Ihre Leitwerte sind Freiheit, Teilhabe und Rechtsstaatlichkeit.

Ziel ist nicht Gleichmacherei, sondern der Schutz und die Entfaltung jedes Einzelnen – unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Religion oder Status. - Handlungsanleitung

Demokratie verwirklicht diese Werte durch Wahlen, Gewaltenteilung, Antidiskriminierung – und durch die alltägliche Aushandlung von Kompromissen.

Das ist oft unspektakulär, manchmal zäh – aber unverzichtbar. - Kohärenz & Systematik

Demokratie lebt von Spannungen: Mehrheit vs. Minderheitenschutz, Freiheit vs. Sicherheit.

Diese Widersprüche sind kein Fehler, sondern ein Schutzmechanismus.

Sie zwingen zur Abwägung – und verhindern die Erstarrung in einer einzigen „Wahrheit“. - Gruppenbindung & Identität

Theoretisch stiftet Demokratie ein starkes Wir.

Praktisch fehlt oft das emotionale Zugehörigkeitsgefühl.

Hier entsteht ein Vakuum, das autoritäre Akteure gern füllen – mit einfachen Parolen und klaren Feindbildern. - Legitimationsfunktion

Demokratie rechtfertigt Macht nicht durch „Alternativlosigkeit“, sondern durch Verfahren, Recht und Transparenz.

Das macht sie stabil, aber weniger spektakulär als Systeme, die ihre Herrschaft mit Pathos inszenieren.

Zunächst basiert sie also auf der Leitidee der Gleichwertigkeit – und versucht, diese in allen Lebensbereichen zu verwirklichen: politisch, kulturell, pädagogisch. Das bedeutet: Handeln in einer Demokratie orientiert sich an dieser Idee, nicht an ihrer Umgehung.

In dieser Logik sind Aushandlungen über Abweichungen von der Maxime kein Zeichen der Schwäche, sondern Konsequenz der Idee selbst. Auch die kritische Auseinandersetzung mit Rassismus, Ableismus und anderen strukturellen Abwertungen ist ohne dieses Fundament nicht denkbar. Sie sind keine Projekte gegen die Demokratie, sondern Folgen der demokratischen Grundidee: Ungleichwertigkeit zu erkennen und zu überwinden – selbst dort, wo sie lange unsichtbar blieb.

Demokratie ist deshalb nie nur ein Verfahren.

Das traurige Zwischenfazit: In Workshops – mit Jugendlichen wie Erwachsenen – wird Demokratie häufig auf der Verfahrensebene beschrieben. Wahlen sind wichtig, aber sie sind der Weg zur Idee, nicht die Idee selbst.

Das optimistische Zwischenfazit: Wer Demokratie als Ideologie im analytischen Sinn betrachtet, erkennt ihren Wesenskern klarer – die Idee, dass alle Menschen gleich an Rechten und Würde sind.

Und dass diese Gleichwertigkeit nicht nur auf dem Papier stehen darf, sondern gelebt werden muss: in Schulen, Ämtern, Medien, Familien, Unternehmen.

Demokratie ist keine Ideologie wie andere

Demokratie muss offen bleiben, um Demokratie zu bleiben.

Sie kennt institutionalisierte Selbstkritik: Opposition, Pressefreiheit, Verfassungsgerichtsbarkeit.

Sie verweigert sich der Totalität – oder sie hört auf, Demokratie zu sein.

Natürlich kann auch demokratische Kultur ideologische Züge annehmen:

- wenn sie sich immunisiert („alternativlos“),

- wenn sie andere Systeme pauschal abwertet,

- oder wenn sie sich in Überlegenheitsnarrativen verfängt („westliche Wertegemeinschaft“).

Aber: Nicht alles, was sich auf Demokratie beruft, ist frei von Verengung. Und nicht jede Kritik ist demokratiefeindlich. Entscheidend bleibt der Kern – und der Umgang mit Abweichung.

Gleichwertigkeit ist keine Meinung.

Sie ist die Bedingung, damit Meinungen überhaupt zählen.

Und genau deshalb braucht sie Verteidigung – sprachlich, politisch, kulturell.

Zwischenfazit & Ausblick auf Teil 2

Warum es ohne klare Begriffe keinen klaren Kompass gibt

Damit haben wir nicht nur einen analytischen Blick auf Ideologien gewonnen, sondern auch gesehen, wie sich dieser auf die Demokratie selbst anwenden lässt. Doch gerade diese begriffliche Klarheit ist in Gefahr – sobald ‚Ideologie‘ im öffentlichen Diskurs unscharf oder gezielt verzerrt verwendet wird. Genau hier kommt Coyote Will wieder ins Spiel.

Coyote Will hatte ein Gespür für Macht – nicht im politischen, sondern im rhetorischen Sinne. Er wählte ein Wort, das niemand so genau verstand, und nutzte es so lange, bis alle es benutzten. Nicht, weil es etwas präzise benannte, sondern weil es alles und nichts zugleich bedeuten konnte.

Der Trick der Gleichsetzung

Wenn alles Ideologie ist, ist nichts mehr legitim.

Dann spielt es keine Rolle, ob eine Haltung Menschen schützt oder sie diskriminiert – alles landet in einem großen Topf aus Meinung, Gesinnung und vermeintlichem „Haltungszwang“. Das zerstört nicht nur die Fähigkeit zur Differenzierung, sondern auch die Qualität des demokratischen Streits.

Warum das gefährlich ist

Wer Gleichwertigkeit im abwertenden Sinn zur „Ideologie“ erklärt, macht sie verhandelbar.

Und wer sie verhandelbar macht, öffnet den Raum für ihre Ablehnung.

Damit wird aus legitimer Kritik ein Angriff auf das Fundament – oft ohne, dass dies offen ausgesprochen wird.

Was wir bis hier haben

In den bisherigen Kapiteln haben wir deshalb drei Dinge getan:

- Begriffe geklärt – damit „Ideologie“ wieder als analytisches Werkzeug taugt.

- Eine funktionale Einordnung geschaffen – mit den Prüfkriterien „Vereinbarkeit mit Gleichwertigkeit“ und „Umgang mit Abweichung“.

- Demokratie systematisch betrachtet – als Ideologie im besten Sinne, offen, selbstkritisch und auf Gleichwertigkeit ausgerichtet.

Damit steht ein Raster, mit dem sich Ideologien unterscheiden lassen – ohne vorschnelle moralische Etikettierung, aber mit klarem Blick auf ihre Vereinbarkeit mit demokratischen Prinzipien.

Ausblick auf Teil 2

Im zweiten Teil, der nächste Woche erscheint, wenden wir dieses Raster auf radikalisierungstheoretische Ansätze an.

Wir gehen der Frage nach, wie Ideologien in Radikalisierungsprozessen wirken, wie sie Missstände und Ungerechtigkeiten instrumentalisieren – und ab wann sie zu einem demokratiegefährdenden Faktor werden.

Dabei stützen wir uns auf Praxiserfahrungen aus der Radikalisierungsprävention und zeigen, warum es gerade dort entscheidend ist, sprachlich und analytisch präzise zu arbeiten.

Denn wie Coyote Will schon wusste:

Wer den Bedeutungsrahmen eines Begriffs kontrolliert, hat die halbe Deutungshoheit.

Die andere Hälfte entscheidet sich daran, ob wir ihn klar genug fassen, um ihm nicht ausgeliefert zu sein.

Darum lohnt es sich, um Worte zu ringen.

Nicht, weil Sprache allein die Welt verändert. Sondern weil sie die Welt denkbar macht.

Wer Begriffe wie Waffen führt, führt am Ende keinen Streit mehr – sondern Krieg.

Und in Kriegen gibt es keine Debatten.

Nur Sieger. Und Verstummte.

Schreibe einen Kommentar